In

den Jahren 1938/39 erlebte Hombruch eine aktive Bautätigkeit,

welche zur Verbesserung des Wohnraumes führen sollte. Hombruch

war dabei nur ein Baustein in einem Plan, welcher zum Ziel hatte,

eine Süd-West-Siedlung innerhalb von Dortmund zu errichten.

Zwischen Hombruch und Renninghausen sollten alleine 4500 neue Wohnungen

entstehen.

Dieser von den

Nationalsozialisten ausgeführte Plan hatte eine reine politische

Zielsetzung: Jeder „Arbeiter“ sollte nahe seiner Arbeitsstätte

wohnen und leben, und das bei einem gehobenen Wohnungsstandard.

Aber es gab noch einen weiteren politischen Hintergrund. Mit diesen

Mustersiedlungen wollte man die Ballung von Arbeitern verhindern,

da diese nach Auffassung der Nationalsozialisten leicht vom Marxismus

beeinflusst werden konnten.

Also wurde diese Siedlung „für alle“ geöffnet.

Hier sollte der Beamte, der Kaufmann, der Handwerker, also alle

Schichten des Volkes wohnen in Wohnungen, die schöner und hygienischer

als die anderen Wohnungen in Hombruch waren.

Zu dieser Zeit hatte noch ein Großteil der Hombrucher Mietwohnungen

das „Plumps-Klosett“ im Hof.

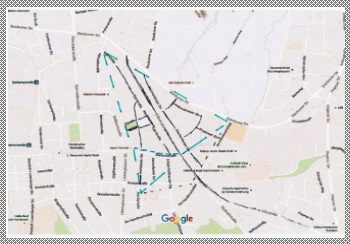

Hier

sieht man die geplante Süd-West-Siedlung von Dorstfeld

bis Hörde.

Würden auf dieser Zeichnung die Industrieanlagen eingezeichnet

könnte man deutlich erkennen, dass der Weg zu diesen

Arbeitsstätten sehr kurz war. Allerdings wurde bei dieser

Planung nicht berücksichtigt, dass einige Industriebereiche

rückläufig waren und eine Blütezeit nur noch

durch den anstehenden Krieg hatten. |

Ein weiteres

Ergebnis dieser Süd-West-Ausrichtung war die Streichung der

Ausbaupläne im Dortmunder Norden, also eines gewachsenen Siedlungsraumes,

mit der Begründung, dass der Dortmunder Norden ein Bergschadengebiet

sei.

Dies mag zum Teil stimmen, aber die Situation war in dem Süd-West-Bereich

nicht besser.

Dem Proletariat gehörte der Norden, dem Besitzenden der Dortmunder

Süden.

Bedrängte Wohnverhältnisse sorgten für eine Abwanderung

und damit zu einer Verelendung des Dortmunder Nordens.

Dies kam den Machthaber gelegen, da die Ansammlung von Arbeitern

anfällig für die Lehren des Marxismus war.

Trotz aktiver Bautätigkeit in Dortmund fehlten 1939 über

20000 Wohnungen.[1]

Bau-

und Siedlungsbaupolitik im Nationalsozialismus

Der soziale Wohnungsbau

im III. Reich wurde vor allem unterschieden in „Volkswohnungen“

und „Kleinsiedlungen“ (auch Siedlungsstellen genannt).

Kleinsiedlungen wurden bis zum Kriegsbeginn aus politischen Gründen

bevorzugt, da die Kleinsiedlung dem Eigentümer die Möglichkeit

der Selbstversorgung durch einen kleinen Garten und eingeschränkte

Nutztierhaltung ermöglichte und dem gewünschten Familienzuwachs

keine Schranken setzte. Durch den Besitz eines eigenen Heimes sollte

sich der Arbeiter zudem mehr mit dem eigenen Boden verbunden fühlen

und band ihn so verstärkt an die deutsche Heimat (Blut-und-Boden-Ideologie).

Eine Kleinsiedlung oder

Siedlungsstelle wurde in der Benutzungsordnung geregelt. Es waren

meist Siedlungen, welche durch organisierte Gruppenselbsthilfe entstanden

sind; heute sind diese Siedlungen nicht mehr zeitgemäß,

da sie zu viel Land verbrauchen.

In Hombruch gibt es noch

eine Siedlung, welche diesen Charakter hat, an der Hohe Braukstraße.

Diese Siedlung wurde gebaut mit Hilfe und für die Vertriebenen.

Volkswohnung hingegen

war alles, was nicht einer Kleinsiedlung, sprich einer isolierten

Einheit der deutschen Familie, entsprach. Volkswohnungen waren billige

Mietwohnungen in Ein- oder Mehrfamilienhäusern, die bis zum

Kriegsausbruch weniger erwünscht waren, da sie vor allem das

nationalsozialistische Ideal der kinderreichen Familie nicht entsprachen.

Mit Beginn des Krieges

rückte aber die Sparsamkeit und Funktionalität des Wohnungsbaus

wieder vermehrt in den Vordergrund, welche typisierte und rational

ausgearbeitete Baupläne und Verfahren besser erfüllten

als der aufwändige Bau von Kleinsiedlungsstellen. Ziel der

nationalsozialistischen Siedlungsplanung war eine Durchmischung

von ein- und zweigeschossigen Kleinhäusern und Mehrfamilienhäusern

mit möglichst nicht höherer Geschosszahl, die einen harmonischen

Zusammenklang bilden sollten und sich in das Stadtbild einzupassen

hatten.

Neben diesen politischen

Bauvorgaben musste der Architekt sich auch nicht minder wichtigen

ästhetischen Regeln unterwerfen, die 1936 als „Baubedingungen

der Stadt Waren“ (an der Müritz) vom Stadtbaurat Pinnow

herausgegeben wurden. Diese ästhetischen Bauvorgaben hatten

den Schutz des Stadtbildes unter Verwendung regionaler Baustoffe

und -formen zum Ziel. Die Baubedingungen beinhalteten unter anderem

die Umsetzung der Bauten als Ziegelrohbau mit Verfugung mit weißem

Kalkmörtel, schiefergrau gedeckte Steildächer, die einen

Neigungswinkel nicht unter 45° aufweisen mussten und bündig

mit der Mauer einsetzten, und weiß gestrichene Fensterrahmen.

Diese Richtlinien greifen die traditionellen Bauformen des norddeutschen

Raumes auf und dienen der Harmonisierung von altem und neuem Stadtteil.

Die Siedlung

Unter dem nationalsozialistischen

Regime setzte sich immer mehr die Auffassung durch, sogenannte Volkswohnungen

(Kleinwohnungen nahe den Industriewerken) zu bauen. Renninghausen

erfüllte diese Anforderungen. Es gab um Hombruch herum mehrere

Zechenbetrieb, es gab in Barop das Walzwerk und in Hörde das

Stahlwerk Phönix.

Die Wohnungsbaupolitik

stand unter dem Vorgabe, Dortmund als Rüstungsstadt auszubauen.

Propagandistisch wurde die dazu gehörende geplante und durchgeführte

Bautätigkeit herausgestellt. Eine wirklich ausgefüllte

Baupolitik wurde erst nach den Schrecken der Bombardierungen zu

Friedenszeiten vorgenommen.

Es gab bei den Planern

aber einen Widerspruch zwischen angekündigter Bautätigkeit

und deren Realisierung. Diesen Widerspruch gab es in vielen Bereichen

nationalsozialistischer Ankündigung bzw. Plänen. Besonders

groß war diese Diskrepanz im Baubereich. Jede Bautätigkeit

wurde deshalb mit riesigem „Tamtam“ durchgeführt,

und sei sie noch so unbedeutend.

Rudolf

Hess, Gauleiter Josef Wagner und Kreisleiter

Friedrich Hesseldieck bei der Besichtigung eines

Modells im Alten Rathaus |

| |

Die blaue

Linie umschließt das Land der St.-Clemens

Gemeinde und der schwarze Teil das gepachtete Land |

| |

|

| |

Anfang 1938 konnte der

Betriebsführer der Hörder Hüttenwerke eine Siedlung

von 20 Häusern einweihen.

Mit großem Presseaufwand wurde

dies als riesige Leistung heraus gestellt und als Teil der kommenden

Großsiedlung Dortmund Süd gefeiert. Gleichzeitig wurde

der Dortmunder Bevölkerung zu Weihnachten ein Weihnachtsgeschenk

versprochen, wie man es sich nicht besser vorstellen

konnte: Eine

neue „Stadt“, die Rudolf Hess Stadt.

Der Stadtentwurf von

dem Dortmunder Architekten Joseph Wentzler in Verbindung mit dem

Oberbürgermeister Willi Banike wurde als „Stadt des deutschen

Sozialismus“ bezeichnet. Für Dortmund war der Bau dieser

Siedlung

eine Ehre.

Vorbereitung

der Bauphasen

Unter diesen Voraussetzungen

führten diese

Verhandlungen zu der Planung des ersten

Bauabschnittes.

I. Bauabschnitt: der

Raum südlich und nördlich der Zillestraße, welche

in Sudeten-Damm umbenannt wurde.

Die Straßen sollten als symbolischen

Akt und zum

Gedenken an das:Münchner Abkommen den Namen sudetendeutscher

Städte tragen: Marienbader, Eger-,

Karlsbader, Reichenberger,

Aussig-, Tetschener,

Troppauer, Leitmeritz- und Trautenauer Straße.

II. Bauabschnitt: Erweiterung

der Siedlung bis hinter

Barop entlang der Stockumer Straße.

Hier sollte aber die

gewachsene Struktur der Ortschaften Barop und Eichlinghofen erhalten

bleiben und die neuen Siedlungen

um die bestehenden Häuser herum geführt werden. Die Stockumer

Straße

sollte aber eine wichtige Verkehrsader bleiben.

III. Bauabschnitt: Erweiterung

entlang der Stockumer Straße bis hinter Eichlinghofen

IV. Bauabschnitt: von

Eichlinghofen bis Ortsbeginn Dorstfeld

V. Bauabschnitt: bis

Ortsbeginn Hörde entlang der Zillestraße

VI. Bauabschnitt: von

Renninghausen über die heutige Bolmke bis Stadion Rote Erde

und Volksbad; beide Sportstätten sollten in dieser Süd-West-Stadt

aufgehen

Die einzelnen Bauabschnitte

sollten 1945 abgeschlossen sein. Es kam nur zum teilweisen Bau des

I. Abschnitts, da der beginnende Krieg weitere Ausführungen

nicht zuließ.

Ausführung

der Häuser

Nur

wenige Häuser wichen von der Norm ab, wenn in dem

Haus z.B. ein Geschäft untergebracht war. Das Wandbild

ist heute noch vorhanden. (Foto: H. Tibbe) |

| |

Diese Erker

mit den Ornamenten verschwinden immer mehr

aus Kostengründen, da das Holz in kürzeren Zeiträumen

gestrichen werden muss. Auch energetische Maßnahmen

lassen diese Erker verschwinden. (Foto :H. Tibbe) |

Die Häuser waren

in ihrer Ausführung absolut identisch. Aufgrund der Zweckmäßigkeit

wurde kaum Eisen und Stahl verbaut, da man diese Materialien, diese

Industriegüter, für die Rüstung benötigte. Es

wurde eine einfache Holzbauweise bevorzugt.

Die Wohnungen waren in

ihrer Aufteilung, in ihrem Schnitt absolut identisch. Ein Umzug

aus der Egerstraße in die Trautenauer Straße konnte

ohne „Ausmessen“ vorgenommen werden da alle Wohnungsarten

(2- oder 3-Zimmer-Wohnungen) die gleichen Maße hatten. Weiterhin

gehörte zu jeder Wohnung ein kleiner Garten, damit der Arbeiter

durch selbst angebautes Gemüse seine Ernährung verbessern

konnte. Die geplanten „Stallungen“ (Platz für höchstens

ein Schwein) wurde schon nicht mehr angefangen, da die kriegsbedingten

Sparmaßnahmen griffen.

Auch sonst zeigte der

beginnende Krieg seine Auswirkungen. In jedem Haus wurde die Waschküche

als Luftschutzkeller erbaut. Noch heute sind trotz gründlicher

Renovierung in vielen Häusern in den Waschküchen die Eingangstüren

als Luftschutztüren aus Stahl vorhanden. Auch konnte man von

einem Haus zum anderen durch kleine Türen gehen, um im Falle

einer Zerstörung des Hauses den „Luftschutzraum“

verlassen zu können.

Weiterhin sollten Erker

und Wandbilder den Mustercharakter der Siedlung unterstreichen.

|

Detail der Brüstung

(Foto; H.Tibbe) |

|